中里斉展

1977年10月13日~27日

「回想」中原佑介

「……近作では線は平面を分割するものという役割をはっきり示し、線によって区分された面が色面としてあらわれ、つまり作品全体として平面という特質を顕著に示すのとなっているからである。……

面を埋める素材として、アクリル塗料の他に、砂が用いられているのが、もうひとつの注目される点である。いわば砂絵である。」

中原佑介、美術評論家

-

Thonga

Silicon carbide sand on Italia paper

1977

-

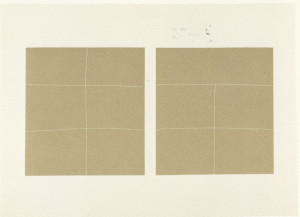

Kuba

Aluminum oxide sand, conte on Arches paper

1977

-

Hlubi

Acrylic paint, conte on Arches paper

1977

- Hitoshi Nakazato

回想

中里斉の日本での二度目の個展です。一九七一年に再渡米した中里は、以来ニュヨークに定住して制作をつづけると同時に、ペンシルヴェニア大学大学院で版画を教えて現在に至った。前回の個展は一九七〇年の暮だったので、ほぼ満七年振りに作品を見る機会を得たことになる。

七〇年に発表された作品は、線だけによるものだった。白い紙や布の上に鉛筆や墨汁で、また黒い布の上に白いチョークで、平行に何本もの線を引いたり、落書きのように線を走らせるといった作品である。それらの線はなにかの形を暗示するというのではなく、紙や布をしるしづけられた面に変貌させ、いわば平面を記号空間とするということにのみ奉仕するものだった。線を引くという行為だけが重視されているかの如くに感じられたのはそのためであろう。今回の個展で見る作品も、線を決定的な要素のひとつになっていることでは、七年前の作品と共通していると、しかし、線のもつ意味は必ずしも同じとはいえない。近作では線は平面を分割するものという役割をはっきり示し、線によって区分された面が色面としてあらわれ、つまり作品全体として平面という特質を顕著に示すのとなっているからである。中里はまず線によって画面を区分し、ついでそれら区分された面を彩色するという手続きをとるという。そして、そうすることによってそれらの面を回復 (reclaiming)、再定義 (redefining) をもたらしたいのだという。この中里の言葉にも、近作での平面という課題への関心がはっきりと語られている。

面を埋める素材として、アクリル塗料の他に、砂が用いられているのが、もうひとつの注目される点である。いわば砂絵である。日本には江戸時代の大道芸からうまれた砂絵というひとつの工芸が見られるが、あるいは中里はそれにヒントを得たのかもしれない。もっとも、アメリカにはナヴァホ・インディアンの砂絵というものがあり、それの示唆するところがあったのかもしれない。いずれにせよ、ひとつの異色の技法として興味深く思う。砂を糊づけするという方法は、中里の版画の仕事とも無縁ではなさそうである。

均質な色面と対比的に、線は手の痕跡を示し、それがこれらの作品になるかプリミティブなものを感じさせる。それは七年前の作品に示されていた、あの自由な線の動きとつながるものである。この対比が画面からある独特なエモーションを喚起させる力となっているように思う。中里は自作の画面を語って「テンション」という言葉を用いているが、このテンションは今いった対比と無縁ではあるまい。線から面へというと月並みないい方になるが、近作は中里の到達したひとつのすぐれた達成を物語っている。私はそれに注目する。

中原佑介